¿Maestro y Señor, o Señor y Maestro?

- 24 Oct, 2025

- 322

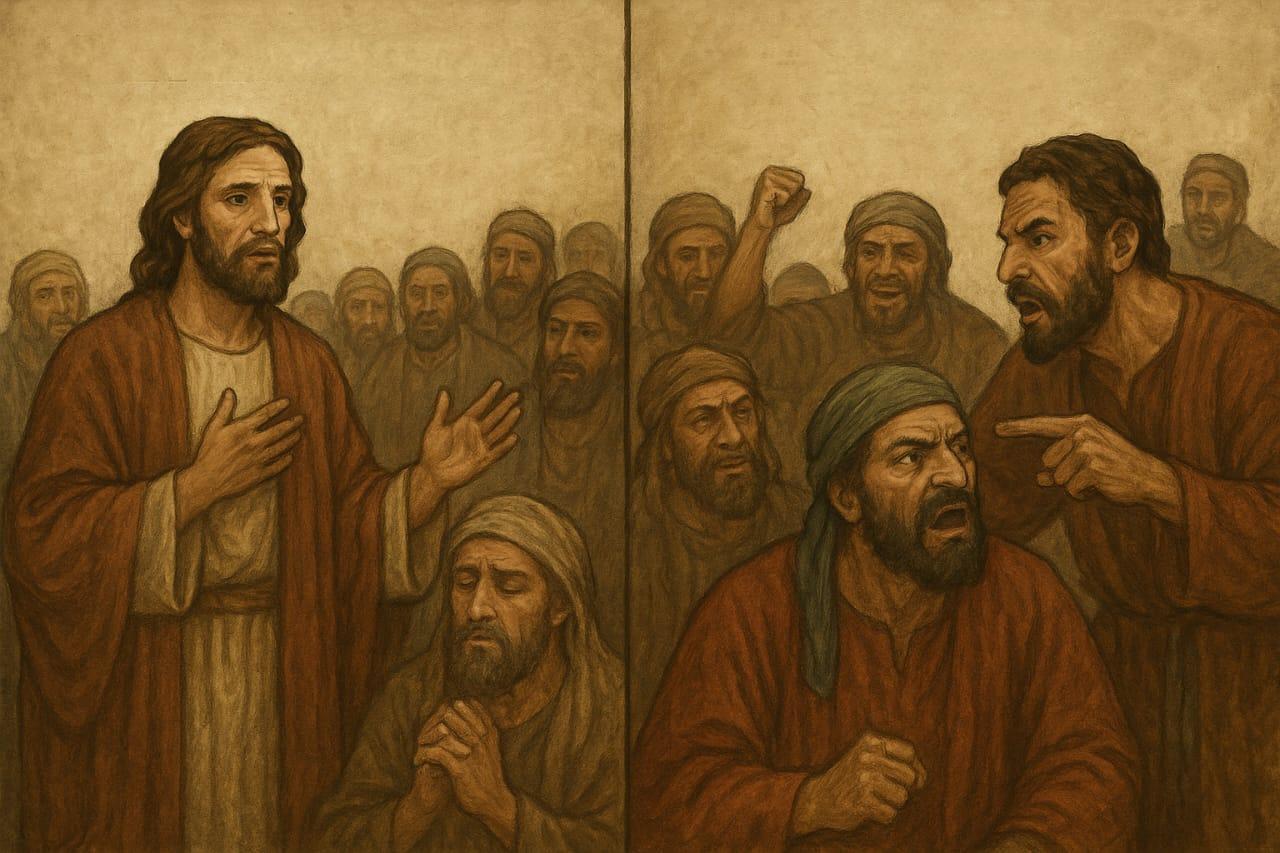

Una escena que revela el corazón del Reino

En la intimidad de la última cena, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la Pascua. Era una noche solemne, cargada de memoria y significado. Pero algo faltaba: nadie se levantó para lavar los pies de los demás, como era costumbre.

Los discípulos permanecieron inmóviles.

-

Simón el celote, con su fervor revolucionario, no se movió.

-

Tomás dudaba si era su lugar hacerlo.

-

Judas, calculador, pensaba en ahorrar agua.

-

Juan, el más cercano, prefería el pecho de Jesús antes que sus pies.

-

Pedro… quizás pensaba que él no era sirviente de nadie.

Mientras todos esperaban que otro tomara la iniciativa, Jesús se levantó. Tomó el lebrillo, se ciñó la toalla… y comenzó a lavar los pies de cada uno. Sin excepción. Sin palabras. Solo acción.

El gesto que trastoca el orden

Este acto, aparentemente sencillo, era profundamente revolucionario. El Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, se inclinaba como el más humilde de los siervos. No era una parábola. No era una metáfora. Era una enseñanza encarnada.

Al terminar, Jesús les dijo:

“Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.” (Juan 13:13-14)

El cambio de orden: primero Señor, luego Maestro

Jesús invierte el orden habitual. No dice “Maestro y Señor”, sino “Señor y Maestro”. Como si dijera:

“Ustedes aman mis enseñanzas, pero olvidan que antes de entender… deben obedecer. Primero soy su Señor, y luego su Maestro.”

Este cambio no es casual. Es una invitación a revisar nuestra relación con Él. Muchos buscan a Jesús como Maestro: fuente de sabiduría, guía espiritual, modelo ético. Pero pocos lo aceptan como Señor: autoridad suprema, dueño de sus vidas, aquel que merece obediencia sin condiciones.

El discipulado comienza con rendición

Ser discípulo no es solo aprender. Es someterse. Es rendirse. Es decir: “Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.”

La enseñanza de aquella noche sigue viva hoy.

-

No basta con escuchar la Palabra. Hay que vivirla.

-

No basta con admirar a Jesús. Hay que seguirlo.

-

No basta con llamarlo Maestro. Hay que reconocerlo como Señor.

Si Él, el Señor del universo, lavó pies… ¿cómo no vamos nosotros a servir con amor?

Lavarse los pies unos a otros

Este gesto nos confronta. Nos llama a una fe encarnada, concreta, activa. Nos recuerda que el camino del Reino no es el de los privilegios, sino el de la entrega. Que el liderazgo en el Reino se mide por la capacidad de arrodillarse, no por el deseo de ser exaltado.

Una pregunta para el alma

Hoy te pregunto: ¿Es Jesús tu Señor? ¿Le obedeces sin condiciones, sin excusas, sin esperar explicaciones?

Porque cuando le rendimos todo nuestro ser, nuestra voluntad se somete a la suya. Y aun en las pruebas, en las dudas, en los silencios… podemos decir con confianza y fe: “Hágase tu voluntad, y no la mía.”

Conclusión: servir como Él sirvió

Ese es el corazón del discipulado. No solo aprender de Jesús, sino vivir como Él vivió. No solo llamarlo Maestro, sino reconocerlo como Señor.

Que esta reflexión sea una pausa para el alma. Un susurro de fe que nos invita a arrodillarnos, a servir, a amar. Porque en cada acto de humildad, en cada gesto de obediencia, en cada servicio silencioso… estamos lavando pies. Y allí, en lo pequeño, en lo oculto, en lo sencillo… se revela el Reino de Dios.

COMENTARIOS

PUBLICACIONES RELACIONADOS

EL PODER DEL EJEMPLO

- 9 Apr, 2016

- 3717

- En Contacto

RESPETA LOS LIMITES

- 20 Apr, 2018

- 2635

- En Contacto

UN HERIDO NO PUEDE CURARSE SOLO

- 26 Aug, 2016

- 2893

- En Contacto

Jehová es mi pastor, nada me faltará

- 16 Aug, 2021

- 4077

- En Contacto

¿QUIERES VER UN MILAGRO?

- 13 Dec, 2016

- 3007

- En Contacto

El consuelo de Dios

- 17 Mar, 2020

- 6025

- En Contacto

Su amor por ti

- 3 Nov, 2016

- 3057

- En Contacto

Dios Responde Cuando Le Invocamos

- 5 Aug, 2025

- 545

- En Contacto

HAZ LO TUYO Y DIOS HARÁ EL RESTO

- 8 Jun, 2018

- 3445

- En Contacto

Aferrados a los versículos de esperanza

- 18 Feb, 2021

- 2293

- En Contacto

No me juzgues por mi pasado, ya no vivo ahí

- 7 Oct, 2020

- 2460

- En Contacto

NUESTRO FACEBOOK

PUBLICACIONES MAS LEÍDAS

- Dios saca todo a luz

- Al fin sucederá lo que Dios ha planificado

- Te vas a levantar

- ¡Voy a Vivir!

- Dios te pone en lugar espacioso

- Cuando Estés Bajo Presión: Resiste con el Poder del Espíritu

- Inténtalo una vez más

- Cuando Jesús No Pudo Hacer Milagros: El Poder Que Detiene Lo Sobrenatural

- Jesús me abrió los ojos

- Adoración al Rey: Un Encuentro que Cambia Vidas

- El Señor es mi porción: una verdad que sostiene el alma

- Raíces Profundas: Una Fe que Permanece en Todo Tiempo

- Torre Fuerte: Refugio Seguro en Tiempos de Tormenta

- No te saltees ninguna etapa

- Nadie Prevalecerá Contra Ti

- Dios me recibe en sus brazos

- El Ancla del Alma: Una Reflexión para los Tiempos de Tormenta

- ¿Se agrada Dios de todas las oraciones?

- Alumbra mis ojos: cuando la fe nos permite ver más allá

- Gracia para Cada Prueba: Cuando la Aflicción Tiene Color y Propósito

MIRA NUESTRA ACTIVIDAD EN LAS REDES SOCIALES